正德官窯瓷器所見伊斯蘭文化之影響

金立言博士

資深古陶瓷專家,留日博士,曾任職香港佳士得及中國嘉德瓷器部,現為聯盟學術委員、佳趣雅集學術顧問、獨立學者。

我出生在北京的回族家庭,小時候就跟著祖父去清真寺禮拜,尤其是星期五主麻的日子,按照伊斯蘭教規,只有到清真寺聚禮,功課才能成立。記得有一次下了主麻拜,在北京東四清真寺的會客廳,赫然看到青花阿拉伯文硯屏就擺放在正中的桌面上,兩邊還陳設了其他古瓷,給我留下了深刻的印象。後來赴日本留學,專攻陶瓷,注意到海內外公私收藏中多有正德官窯瓷器帶有阿拉伯文或波斯文裝飾,越發激起自己的興趣。2002年,在東京召開的東洋陶瓷學會上,恰逢慶應大學講師佐藤サアラ作有關此題目的研究報告。2007年歸國,入職中國嘉德瓷器工藝品部,工作之餘,每當看到有阿拉伯文裝飾的明清瓷器時,自己也盡力購藏,彙集清代青花,粉彩等作品十餘件,頗具特色。敏求精舍諸位資深藏家近年著重收集反映宗教文化的明代瓷器,琳琅滿目。其中,正德青花阿拉伯文大罐和北京首都博物館收藏之罐尺寸紋飾相同,堪稱一對,至為重要。借此機會,筆者也介紹少許資料,對正德時期的阿拉伯文官窯瓷器略作探討。

——金立言

1.流傳於東四清真寺的正德青花阿拉伯文硯屏

圖1:北京東四清真寺大殿

上述青花阿文清真言硯屏收藏於北京東四清真寺(圖1)。此寺建於元代至正年間,明代正統十二年擴建,景泰元年代宗朱祁鈺禦題“清真寺”,故有“官寺”之稱。成化二十二年增建宣禮樓,光緒末年因地震倒塌,今僅存鑄銅寶頂,內有“成化丙午年造”陽文款,年代確鑿。禮拜大殿南側立有萬曆七年“清真法明百字聖號”石碑,用百字詩文頌揚伊斯蘭教先知穆罕默德的事蹟,傳為太祖朱元璋所作。入清以後,明代掌教馬氏後人上奏清廷,得以因襲其位直至清末。東西清真寺一直是北京伊斯蘭教的宗教事務中心,1984年被列為北京市文物保護單位。

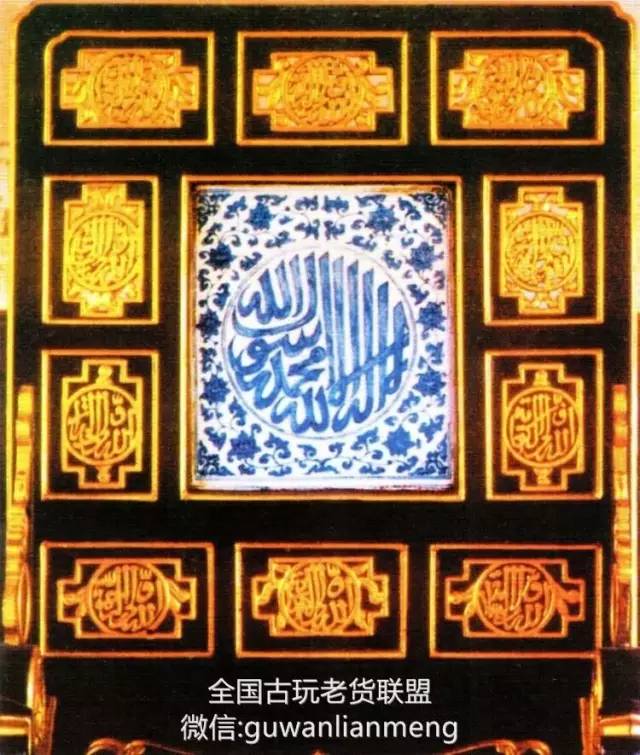

圖2:東四清真寺藏青花硯屏

圖3:東四清真寺藏青花硯屏局部

東四清真寺收藏的此件青花硯屏(圖2-3)連同木框寬約80公分,高約1米,瓷板本身長約40公分,寬約35公分,厚約2公分,嵌在木制座屏內,甚為別致。木框髹漆,四周上下鏤空雕刻了阿拉伯文贊詞共十段,如“真主是掌握仁慈者”等,文字刷金。從木框的工藝,金漆的色澤等判斷,製造年代比較新,大約是近幾十年的東西。

青花硯屏內外三層紋飾,四角繪卷草紋,正中圓形開光書寫阿拉伯文,週邊繪纏枝蓮紋環繞一周,佈局緊湊,繁而不亂。阿拉伯文書寫清真言,即“萬物非主,唯有真主,穆罕穆德是主的使者”。文字先勾輪廓再填充飽滿,書寫流暢,渾厚有力。清真言是伊斯蘭教核心思想的表述,至為重要,作為穆斯林,口中會念,心中誠信是必須的。環繞在清真言週邊的纏枝蓮花亦具特色,每朵蓮花的花心填雜寶,分別有銅錢,珊瑚,方勝等藏在花心正中,別具一格。

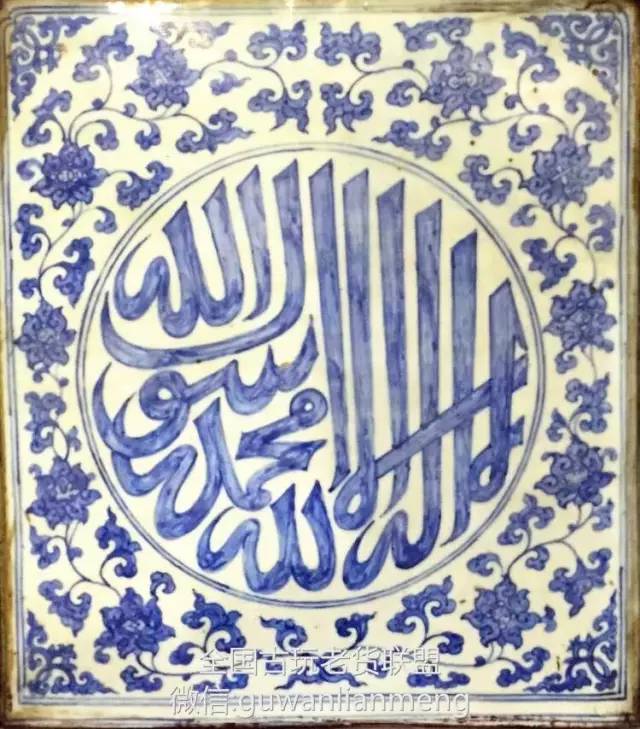

硯屏的釉面白中閃青,青花發色淡雅,阿拉伯文彰顯時代風格,對比傳世和景德鎮出土的類似作品,可確認為典型的正德官窯器,保存在清真古寺,流傳至今,彌足珍貴。值得注意的是,2002年至2004年,景德鎮市陶瓷考古研究所及北京大學考古文博學院對位於珠山北麓的明清禦窯遺址進行考古發掘,出土了多件正德官窯青花阿文殘器,其中就有一件清真言瓷板(圖4)。

圖4:正德青花阿拉伯文硯屏/景德鎮陶瓷考古研究所藏

2006年,出土資料彙集一堂,展覽於北京大學賽克勒博物館,對比之下,兩硯屏紋飾佈局,青花發色,包括上端邊角部的倭角處理都非常相符,可確認是出自同一時期的一批工匠之手。唯出土器青花暈散,以致看不出蓮花花心是否有雜寶紋飾,也許正是因此遭淘汰而棄於禦窯窯址。此次發掘還發現造型碩大的青花阿文折沿大盤,長方形蓋盒等物,皆有“大明正德年制”六字楷書款。

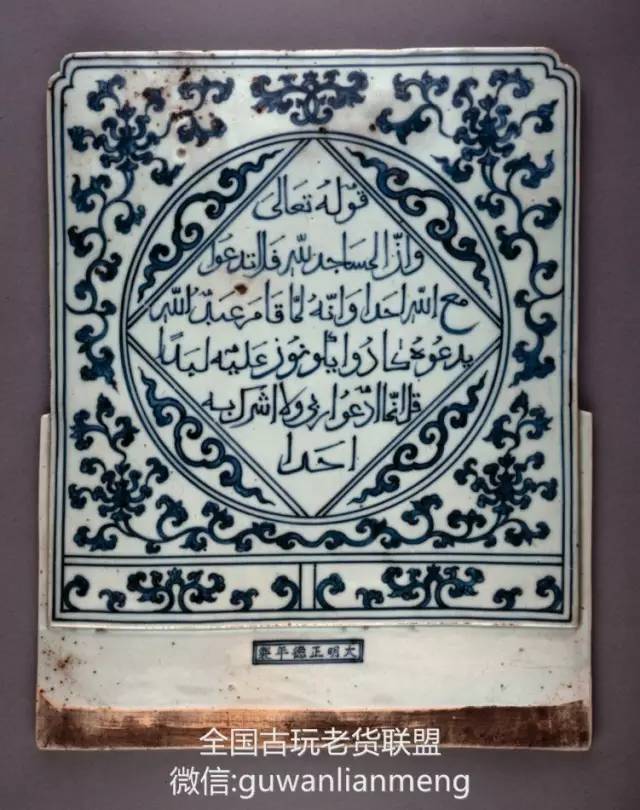

圖5:正德青花阿拉伯文古蘭經硯屏/英國大威德基金會藏

談到硯屏,不能不提英國大維德基金會收藏的青花古蘭經文硯屏(圖5),正面菱形開光內寫有《古蘭經》中“精靈”章的18至20節,根據中央民族大學林松教授的《古蘭經韻譯》翻譯為“所有清真寺都是安拉的,你們切不可祈禱任何物跟安拉混同。當安拉的僕人肅立敬拜時,他們幾乎向他群起蜂擁。你說,我只祈求我的主,我決不對他並舉任何一個神靈”。這件硯屏顯然是正德阿文器物中的最重要作品之一,不僅書寫《古蘭經》重要章節,彰顯伊斯蘭教義,即真主獨一,不能與任何物相匹配這一思想,而且書有六字官款,堪稱一系列正德官窯青花文房器中的白眉之作。對比東四清真寺藏品及景德鎮出土殘器,尺寸大小,造型特徵皆相符合,可推知東四清真寺所藏之硯屏也在相同位置寫有六字款,只不過現在鑲嵌於木框之中,看不到而已。

圖6:正德青花阿拉伯文古蘭經硯屏殘片/景德鎮陶瓷考古研究所藏

無獨有偶,書寫《古蘭經》長段內容的殘器尚有出版於《景德鎮出土陶瓷》的一例(圖6),1987年出土於珠山,存五行文字,書法流暢。據研究者駱愛麗的研究,內容是《古蘭經》中“討白”章的最後一節,譯為“如果你們離經叛道,你就說,安拉已夠使我滿足,除他外絕沒有可崇拜的主,我只對他信賴依附,他是有偉大權利的主”。

2.流傳于牛街禮拜寺的青花阿拉伯文七孔山子

圖7:北京牛街禮拜寺

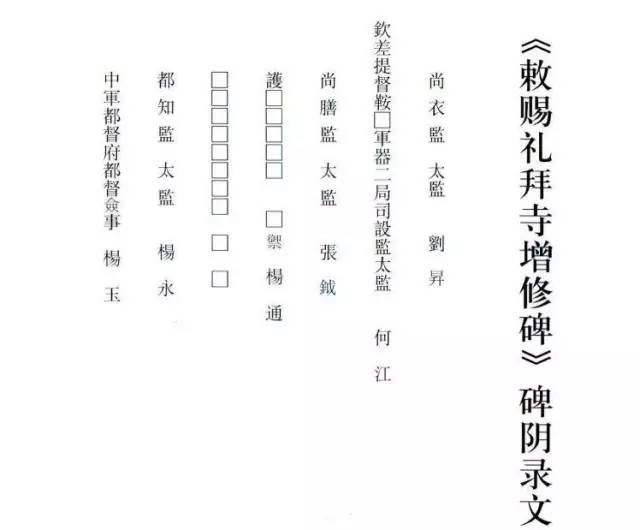

牛街禮拜寺(圖7)同樣是北京著名的清真寺,始建於遼代統和十四年(996年),明宣德二年擴建,正統七年整修,成化十年敕賜寺名為“禮拜寺”,是為北京四大官寺之一。寺內南北碑亭內各有弘治九年的“敕賜禮拜寺記”和“敕賜禮拜寺增修碑記”兩碑。此兩碑之文字部分內容收錄于穆斯林學者回宗正編纂的《北京清真寺碑文輯錄述要》。值得注意的是,北碑亭的“敕賜禮拜寺增修碑記”所記發願人多為宦官,包括“尚衣監太監劉升”、“司設監太監何江”、“尚膳監太監張鉞”、“都知監太監楊永”等人名(圖8-9),可窺知其出身信仰,是極為珍貴有用的材料。

圖8:弘治九年《敕賜禮拜寺增修碑記》

圖9:《敕賜禮拜寺增修碑記》碑文

牛街禮拜寺尚存萬曆四十一年(1613)年的同名“敕賜禮拜寺記”石碑及清代石刻文物,其中著名的有康熙聖旨牌,道光行有恆堂大銅爐等。

2008年,牛街禮拜寺在寺內開闢了“牛街禮拜寺歷史文化陳列”,公開展覽寺史資料,所藏文物等,並出版了《清真古韻——北京牛街禮拜寺》。展廳中陳列了流傳下來的多件陶瓷,其中最重要的無疑是青花阿文七孔山子(圖10)。山子現高二十三公分,造型奇特新穎,以瓷土堆塑山子狀,表面陽刻唐草葉脈,凸出器面,極具立體感。頂部鏤空七孔,中間一孔,周圍六孔環繞。兩面上下各有幾何圖形開光,內書阿拉伯文字,共四處,筆法流暢。青花發色雅致,釉光明亮,白中閃青,具典型正德官窯特徵。

圖10:正德青花阿拉伯文七孔山子/北京牛街禮拜寺藏

荷蘭阿姆斯特丹博物館收藏一件類似山子(圖11),連同瓷制台座,底款“大明正德年制”,外加雙方框。此山子高於牛街藏品,可知禮拜寺之器下部台座受損遺失,現為殘器,雖殘猶珍。據阿姆斯特丹出版圖錄介紹,在KulturenMuseum博物館還有一件同類品,可惜未能找到圖錄核實。

圖11:正德青花阿拉伯文七孔山子/荷蘭阿姆斯特丹博物館藏

若著眼於山子頂部之鏤空多孔的話,同樣形制的正德阿文官窯器還有臺北故宮博物院及大英博物館收藏的圓形七孔花插(圖12)共三件,英國牛津大學博物館收藏的七孔方瓶以及香港藏家收藏的九孔雙耳圓瓶(圖13),或為相同用途。其中,圓形七孔花插之阿拉伯文和此山子之內容近似,值得留意。

圖12:正德青花阿拉伯文七孔花插/臺北故宮博物院藏

圖13:正德青花阿拉伯文九孔瓶/香港藏家收藏

3.《朝鮮王朝實錄》中有關正德宮廷的記載

探討正德官窯阿拉伯文及波斯文瓷器的歷史背景時,常常提及明武宗正德皇帝寵信太監,不拘禮法,身邊多有“回回人”等事。事實上,官窯瓷器的燒制一定有“官樣”的存在,《大明會典》中記載“洪武二十六年定,凡燒造供用器皿等物,須要定奪樣制,計算人工物料。如果數多,起取人匠赴京,置窯興工,或數少,行移饒,處等府燒造”。文中的“定奪樣制”指出官樣的存在。的確,近年發現的龍泉楓洞岩窯出土品中多見與洪武永樂景德鎮官窯相同的器形紋飾,可印證文獻記載。再如《英宗實錄》正統九年條記載燒造青花龍紋大缸有瑕疵,太監王振上奏英宗,“遣錦衣衛指揮往杖其提督官,仍敕內官齏樣饒州,更造之”。這裡明確提到的“齏樣”即“發送官樣”之意。又如研究者經常引用的萬曆年間《廣志繹》中評論宣德成化二窯的一句話“二窯皆當時殿中畫院人遣畫也”,可知官樣出自畫院。

據臺北故宮博物院翁宇雯的統計,正德阿拉伯文官窯瓷器大概占正德官窯器的三分之一,達到七八十件,再加上歷年出現於藝術品市場的同類可信器物,至少有百余件流傳於世。近年以來,城市舊址及景德鎮窯址又陸續出土了數量可觀的正德官窯殘片,其中一些也帶有阿文裝飾(圖14),值得重視。正德官窯阿文作品不僅紋飾特殊,器形方面也新穎別致,很多立件的所謂琢器都是正德時期所僅見。比如此次展出的青花大罐,器身至底足部分呈現雙重構造,視覺上整個罐被下層圈足承托起來,出乎常規,獨自創新,完全不見於前後時期的官窯瓷器。那末,如此標新立異的官樣由誰制定,又始自何時呢?

圖14:正德青花阿拉伯文殘片/筆者收藏

現在,我們來看一下武宗對宗教的態度。在此,《朝鮮王朝實錄》中的一則記載非常重要,可知早在正德三年,皇帝本人就對伊斯蘭教抱有濃厚興趣。這是朝鮮使節在正德三年二月歸國後將其見聞彙報給中宗大王的內容,原文如下:

“臣三度赴京。向者見老成人滿朝,今則皆辭職引去,只有三閣老李東陽耳。此無他,幼少之君,不樂聞善言,故善類皆引去耳。諫官多有被罪者,是必因言事而貶也。然百姓憂歎之聲,未之聞也。視朝不早,或至日昃,朝臣至有凍足蹴地者。六部公事,一從所奏,不加可否。宮中多作兒戲之事。聞回回人不食他人所殺之肉,必手宰乃食,且有善心讀經等事,迎入闕內師事之。臣等常時朝會,不得見皇帝之容,只於祀天祭省牲時仰視之,則皇帝尚有兒氣。崇寵宦官,宦官所言,朝臣莫不順從。請托公行。臣等奏請之事,李珍請于劉瑾,俾傳請於禮部,乃得成事。朝臣有論朝廷得失者,指以為奸臣而罪之。以此曉諭百官,誰肯有言事者乎?然時無暴虐之政矣。且于宮中開市肆,以內帑金銀雜物設為交易之事,令人貿賣而觀之”。

旁觀者清,以上記載不僅生動描述了正德早期疏于朝政,寵信宦官,兒戲宮廷的狀況,而且提到“聞回回人不食他人所殺之肉,必手宰乃食,且有善心讀經等事,迎入闕內師事之”這一重要資訊。按照常理,若是儒家經典的話,不用專門迎請回回人講義,參考上文提及的書寫古蘭經文的青花硯屏等實物資料,這裡的“善心讀經”,應可理解為“做善功誦讀《古蘭經》”之意。

有關武宗和“回回”的關係,同書還有三條有趣記載。

“帝又屢幸會同館,與韃子,回回等諸酋相戲,使回回具饌物,帝自嘗之。或著夷服,以習其俗。出幸無常,太監小宦等輪次遞宿於此”。

“戊戌,正朝使樸址先來啟曰“皇帝于去年十一月自臨清幸南京巡遊,至今不返。(中略)城中人傳播雲,聖旨以“豬”字音同於皇姓,禁用豬肉,至於民間亦禁畜養。漢韻“豬”與“朱”同音故也。

“十二月戊戌,〈中略〉通事李碩以中朝聞見事啟:〈中略〉皇帝凡出遊時,如韃旦,回回,佛郎機,占城,剌麻等國之使,各擇二三人,使之扈從,或習其言語,或觀其技藝焉”。

以上三條記載的是正德十四年及正德十五年的事,可知武宗對回回人相當信任,在會同館親自品嘗清真佳餚,又對外國語言文化非常好奇,習其言語,觀其技藝。所謂“會同館”是明政府負責接待各國各族朝貢來使的機構,供居住餐飲。而禁止民間養豬一事在明清文獻中多有記載,可知朝鮮使節所奏不虛。總之,通過《朝鮮王朝實錄》的相關記載,我們發現武宗自即位初期的正德三年就將回回人請入宮中,拜為師傅,而且自始至終熱心學習外語,體驗異國文化,而這些無疑都影響了反映宮廷趣味的官窯瓷器。

4.正德皇帝對宗教的態度

迄今所知文獻記載中,最能體現武宗對伊斯蘭教義理解的當屬傳為他所作的禦制詩文。明代晚期著作《正教真詮》卷首載:“武宗皇帝評論諸教,謂侍臣曰,儒者之學,雖可以開物成物,而不足以窮神知化,佛老之學,似類窮神知化,而不能覆命歸真。然諸教之道,皆各執一偏。惟清真認主之教,深源于正理。此所以垂教萬世,與天壤久也。禦制詩雲“一教玄玄諸教迷,其中奧妙少人知。佛是人修人是佛,不尊真主卻尊誰?”

《正教真詮》的作者王岱輿,又名“真回老人”,活躍於明代晚期,在明末清初的譯著伊斯蘭教經籍活動中,與劉智,馬注,馬德新等人成為最著名的四大家,而王岱輿又是四人之首,因為他是回族穆斯林學者中第一位系統論述教理教義並付之刊行的人。王岱輿留下三部著作,其中《正教真詮》最早問世,於崇禎十五年在南京刻印,以儒家筆法闡述伊斯蘭教理論。

此段文字刊於《正教真詮》卷首“群書集考”部分,書中注明出自“正德十四年十月十二日沔國公八世孫北京後軍都督府臣陳大策述梓”,在稍晚劉智所著《至聖實錄》也有引用,但省去了禦制詩文。關於此段記載,民國時期的研究者如金吉堂,傅統先等都甚為肯定,認為“當不誣也”。也有持懷疑態度的,如日本學者田阪興道在所著《中國における回教の伝來とその弘通》中指摘其詩文不夠雅訓。但是,他也詳細考證了正德時期寵信回回人於永,禁民間畜豬等相關事蹟,認為武宗和伊斯蘭教徒之間的交往很深。另外,明人談遷在所著《國榷》中記載“時上好異,習胡語,自名忽必烈。習回回食,自名沙吉敖爛”,表明武宗的確青睞伊斯蘭教文化,甚至有自己的伊斯蘭“經名”。更有甚者,在正德時期朝貢來到中國的中東穆斯林阿裡,阿克巴爾所寫的遊記《中國紀行》中,武宗去清真寺禮拜,儼然就是一名伊斯蘭教徒。

這樣看來,正德官窯阿拉伯文瓷器的官樣設計者應該是武宗本人,但是,當我們翻閱文獻,會發現他對佛教也相當熱衷,大大超出對伊斯蘭教的熱情。武宗崇佛的記載很多,抄錄幾條如下。

“上于佛經梵語無不通曉,寵臣誘以事佛”。(《明實錄》卷六十四,正德五年)

“帝自號大慶法王,所司鑄印以進”。(《明史》卷十六,正德五年)

“帝好佛法,自號大慶法王”。(《明史》卷一八四,《傅珪傳》)

“帝崇信西僧,常襲其衣服,演法內廠”。(《明史》卷一八四,《劉春傳》)

“時帝惑近習言,謂烏斯藏僧有能知三生者,國人稱之為活佛,欣然欲見之。(中略)命中官劉允乘傳往迎。(中略)允行,以珠緋為幢幡,黃金為供具,賜其僧金印,犒賞以钜萬計,內庫黃金為之罄盡。敕允往返以十年為期,所攜茶,鹽以數十萬計”。(《明史》卷三三一,《西域傳》)

“禁中大喜佛殿內有金銀佛像並金銀函,貯佛骨,佛頭,佛牙等物。上〈嘉靖皇帝〉既敕廷臣議撤佛殿,複燔像,骨於通衢,毀金銀像凡一百六十九座,頭,牙,骨等凡三千餘斤”。(《明實錄》卷一八七,嘉靖十五年)

如此看來,武宗對宗教的態度是相容並蓄的,而且他身體力行,積極投身其中,不僅滿足於旁觀,還要親身體驗,甚至參與領導。他通曉佛經梵語,自封大慶法王,造寺大內,襲其衣服,演法內廠,群聚誦經,收集法物,迎請活佛。有趣的是,反映佛教氣息的紋飾在正德官窯上卻很少看到,只有散見於北京故宮博物院等公私機構的數例書寫八思巴文四字款的龍紋碗盤(圖15-16)而已。

圖15:正德青花龍紋碗/故宮博物院藏

圖16:八思巴文四字款

究其原因,對於官窯的燒造,可能還是在他身邊的回回人太監及寵臣人等發揮了重要作用。正如日本研究者佐藤サアラ所指出,帶有阿拉伯文波斯文的青花瓷器一定都是六字官款,迄今沒有一件例外,這表明當時有明確的寫款規章,以突出此類瓷器的規格。另外,我們注意到此類器物中,文房用具占了相當比重,而且都是不見於前朝的創新品種,包括硯屏,瓷硯,兩種造型的筆架,各式七孔花插,各式香爐,各式盒子等等,這些造型的官窯絕非用於外銷,其用途限於宮廷之內,除了皇族,就是太監。如《中國紀行》所記載,當時供職于宮中的回回人太監頗受禮遇,這一點,從上述弘治九年的牛街禮拜寺碑文中也可得到印證。事實上,明初以來,皇帝一直委任太監督造瓷器,正德時期亦然,這一點,我們從以下文獻可知其梗概。

“成化間,遣中官之浮梁景德鎮,燒造御用瓷器,最多且久,費不貲”。(《明史》卷八十二《食貨志》燒造)

“又如江西瓷器,內府所收,計亦足用。今又無故差內官燒造,未免擾人”。(《明實錄》弘治三年十一月,內閣大學士劉吉等奏言)

“正德初置禦器廠,專管禦器者複用中官也”。(《陶說》卷三)

“供禦瓷器不足,乞差本監官一員,往饒州提督燒造”。(《明實錄》正德十一年十一月,尚膳監奏言)

“命太監尹輔往饒州燒造瓷器”。(《明實錄》正德十五年)

“太監劉良奉旨,督造弘治,正德中未完瓷器三十余萬”。(《明實錄》嘉靖八年十月)

據研究,明代洪武初年,由太監掌控的內監已經設立了二十四衙門,即十二監,四司,八局。其中,尚膳監掌管宮中飲食宴饗,御用監造辦紫檀螺鈿等御用玩器,各有分工,人員龐大。而傳世品中也確有署款“御用監”的銅胎掐絲琺瑯龍紋罐及螺鈿漆器等物,可印證文獻記載。宦官權力之大,一手遮天,擁有“批朱權”的司禮監提督太監甚至代替皇帝朱批百官奏章,呼風喚雨。宦官霸權的現象在正德時期尤為突出,八虎之一劉瑾被時人稱為“劉皇帝”,惡名遠播鄰國朝鮮。在這樣的時代背景之下,不難想見,武宗身邊信奉伊斯蘭教的眾多太監及寵臣人等有足夠動機參與了官樣的設計,這樣既可彰顯權勢,又能投武宗之所好。還有,正如《朝鮮王朝實錄》所記,正德三年時已經將回回人請入闕內師事,我們可否大膽的推測,他們或許也參與了官樣的設計,如阿拉伯及波斯文字內容的甄選,甚至有無可能同太監一道前往景德鎮協助燒造,指導工匠書寫文字?

當然,無論武宗本人是否參與了“官樣”的制定,對此類標新立異的官窯瓷器的燒造,他一定表現得興致盎然,極為滿意。當我們看到珠山官窯窯址出土的青花阿文殘件器形碩大,比如現存摺沿大盤不足三分之一的殘長已經達到四十九公分這一事實就可知道,當時欲燒造的整器是極為可觀的大器。要燒造這樣的大器,所費人力物力財力之巨不需多言,背後沒有武宗的支持是絕對無法進行的。

5.正德阿拉伯文官器之餘韻

正德之後,阿拉伯文或波斯文的裝飾題材再也沒有出現在官窯瓷器。筆者仔細觀察過首都博物館的嘉靖款阿拉伯文青花蓋盒,發現其胎質疏鬆,青花色調暈散,款字纖細無力,恐為晚清民國時期仿品。而香港徐氏藝術館舊藏的青花七孔瓶(圖19),阿文書寫散漫,青花發色濃豔,畫意草率不工,具典型的萬曆時期風格。無獨有偶,尚有同類彩瓷(圖20)流傳於世,皆無款,只是借鑒了正德官窯所創之器形而已。明末清初,福建漳州窯燒造的青花及釉上彩瓷多見阿拉伯文裝飾,只用於外銷東南亞市場。

圖19:萬曆青花阿拉伯文出戟瓶/香港徐氏藝術館藏

圖20:萬曆鬥彩阿拉伯文出戟瓶/故宮博物院藏

日本京都國立博物館收藏一件青花阿拉伯文三足筒式爐(圖21),出版於《明の染付》,年代標明正德,沒有刊出款識。筆者于2002年留學期間,在慶應大學紺野敏文教授的帶領下赴京都,得到尾野善裕學藝員的接待,詳細調查了此爐。香爐胎質縝密,釉面潔白,青花鮮豔,具清代早期康熙時期特徵。器底寫款“正德年制”四字,“德”字“心”上有橫,完全不同於正德官窯寫法。

圖21:康熙青花阿拉伯文筒式爐/日本京都國立博物館藏

筆者也收藏多件康熙時期青花阿拉伯文香爐,一件也有“正德年制”款(圖22-23),同樣“心”上有橫,時代特徵鮮明。無獨有偶,還見到加釉上彩的類似作品(圖24),造型大小,阿文書寫,胎釉特徵完全一致,也是同樣的寫款方式,拿在手上觀察,是開門見山的康熙五彩。另外一件乾隆青花爐(圖25)裝飾新穎,阿文部分不上釉,以露胎火石紅呈現,別具一格。爐身青花寫款“乾隆四十二年造,天津楊世傑成”,年代確鑿,是穆斯林訂燒瓷器的珍貴資料。

圖22:康熙青花阿拉伯文筒式爐/筆者收藏

圖23:“正德年制”四字款

圖24:康熙五彩阿拉伯文筒式爐/私人收藏

圖25:乾隆青花阿拉伯文筒式爐/筆者收藏

觀察清代阿文瓷爐,我們發現無論大小,基本上都是筒形爐,很少見到別的式樣,這一點值得關注探討。想到北京故宮博物院收藏的正德二年青花爐(圖26)也是敞口的筒式造型,口沿寫款“欽差尚膳監太監梁等發心成造,正德丁卯八月中秋吉日”,只具口沿青花銘文一周,器身潔白了無紋飾,雖無阿文,卻也符合伊斯蘭教崇尚清真之理,不知此爐是否也用於清真寺?梁太監身世信仰尚待研究,但是銘文中有“欽差”二字,應該就是文獻記載的督陶官梁太監同一人。

圖26:正德二年青花筒式爐/故宮博物院藏

佐久間重男的名著《景德鎮窯業史研究》中梳理了明代官窯的匠役制度,其中多處提到梁太監,大概情況正如《浮梁縣誌》所記,“官匠凡三百餘名,自梁太監招募,編為一籍”。說明梁太監招募民間匠人作為官匠為宮廷燒瓷,擴充了明初以來的匠役制度。研究者迄今大都把梁太監作為正德末嘉靖初的督陶官加以論述,故宮收藏的此件香爐證明,早在正德二年,梁太監已經參與了官窯的督造。

總結

上文簡單介紹了流傳於北京兩清真寺的正德官窯阿拉伯文瓷器。東四清真寺的青花清真言硯屏彰顯伊斯蘭教核心教義,又有景德鎮官窯遺址出土資料相互印證,文化史價值極高,和大維德基金會的青花古蘭經文硯屏堪稱雙璧。而牛街禮拜寺的青花七孔山子極為罕見,造型新穎,雖殘尤珍。此兩件作品一直流傳保存在北京市內的清真古寺,意義尤為深遠。

此類正德官窯的官樣出自何處,何時由誰主導設計一直是學界的關心所在。關於這一點,《朝鮮王朝實錄》的記載值得重視,即武宗在即位之初的正德三年就已經把回回人迎入宮闕,拜為師傅。旁觀者清,朝鮮使節筆下的正德皇帝疏于朝政,寵信宦官,兒戲宮廷,但是對伊斯蘭教的興趣始終未減,他學習阿拉伯語,品嘗清真美食,觀賞技藝表演,生活得多姿多彩。問題是,眾多文獻記載同樣表明,相比伊斯蘭教,武宗對佛教的熱情有過而無不及,他通曉佛經梵語,自封大慶法王,造寺大內,群聚誦經,演法內廠,收集法物,迎請活佛。那為什麼在正德官窯中反映佛教題材的器物卻寥寥無幾呢?我們認為這還是在他身邊活躍的回回人太監和寵臣人等為了投其所好並彰顯權勢,積極參與了官樣瓷器的設計制定。事實上,牛街禮拜寺的弘治九年碑文記載了多位元回回人太監發願修建清真寺的事蹟。而明初以來,宮廷一直委派太監督陶,正德朝亦然。在此背景之下,不難想像這些人參與了官樣的設計。

總而言之,正如敏求精舍諸位資深藏家在此呈現的多件正德官窯阿拉伯文瓷器,件件器形別致,燒造講究,青花淡雅,紋飾新穎,不僅體現了正德時期精美的制瓷水準,而且反映出十六世紀前期的時代背景,即伊斯蘭氣息風靡明代宮廷,外來宗教文化和中國傳統工藝撞出火花,燒造出標新立異的官窯瓷器,在中國陶瓷史之長河中獨樹一幟,文化史意義至為深遠。

(本文原載香港中文大學文物館2012年《機暇明道——懷海堂藏明代中晚期官窯瓷器》。)

感謝流覽伊斯蘭之光網站,歡迎轉載並注明出處。

古蘭經漢譯查詢

古蘭經漢譯查詢 穆斯林手冊

穆斯林手冊 古蘭經分類查詢

古蘭經分類查詢 禮拜時間(刻)查詢

禮拜時間(刻)查詢 古蘭經語音查詢

古蘭經語音查詢 電子版中文古蘭經

電子版中文古蘭經