諾獎得主薩拉姆:伊斯蘭和科學之間不存在鴻溝

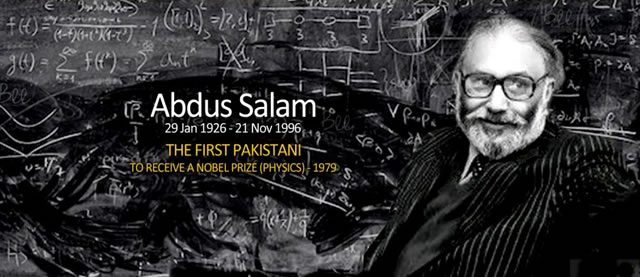

編者按:阿卜杜·薩拉姆(Abudus Salam)(1926.1—1996.11)巴基斯坦籍,理論物理學家,在粒子物理學領域中取得了一系列卓越成就,尤其在尋求電磁力和弱相互作用統一性的研究中取得重大突破,獲1979年諾貝爾物理獎。他本人是虔誠的穆斯林,關於伊斯蘭與科學的關係以及伊斯蘭國家科學技術發展做過許多論述,被譽為“伊斯蘭世界的科學代言人”,這方面的著作主要是《理想與現實》(Ideals and Realities),曾任團際理論物理中心主任,第三世界科學院院長等職。曾三次訪問中國,與中國科學界有深厚的友誼。本文是阿卜杜·薩拉姆1984年4月 27日在巴黎聯合國教科文組織大廈召開的會議上以“伊斯蘭與西方”為題的一次講話。

一、《古蘭經》與科學

首先聲明,我是一個信徒,同時也是實踐著的穆斯林。我為穆斯林,是因為我信奉《古蘭經》中教義的要旨。作為一個科學家,《古蘭經》對我來說,強調的是對自然規律的反思。《古蘭經》從宇宙論、物理學、生物學和醫學的例子來啟示人們。比如:

“難道他們不觀察雲彩,不問一問它們是怎樣生成,怎樣升上天空的嗎?難道他們不觀察山巒,不想知道它們是怎樣聳立起來,並怎樣在大地上延展的嗎?”

“天地的創造,晝夜的輪流,在有理智的人看來,此中確有許多啟示。”

《古蘭經》中有750節經文(幾乎占1/8)是規勸穆斯林去研究自然,去思考,去充分應用理智探索終極,並使掌握知識和科學成為共同體生活的一部分。伊斯蘭的先知(願他安息)強調指出:對知識和科學的探索,是每個穆斯林(男人和女人)義不容辭的職責。

這是伊斯蘭任何原教旨主義思想必須由此開始的有關科學知識的第一前提。毛裡斯·布卡勒在“聖經、古蘭經和科學”一文中雄辯地支持了與此相關的第二個前提。即《古蘭經》沒有一行描寫自然現象的詩節與我們從科學發現所獲知的一切相衝突。

有關的第三個前提是。在整個伊斯蘭歷史上,還從未有過象伽利略受迫害那樣的事件。由於教義的分歧而遭受迫害,以及開除教籍的事,在今也還在發生。但據我所知,對於科學信仰,這樣的事情還從未有過。荒謬的是,伊斯蘭的第一個宗教法庭不是由正統的神學家而是由所謂的理性主義者來建立的。穆塔查拉(神學家們自己)以運用理性而自玄,聖潔的伊本·罕布林就是遭受他們狂怒責駡的人之一。

二、早期伊斯蘭和科學

僅在先知歸真後的100年,穆斯林就以掌握當時所知的科學知識為己任。由於建立了高級研究院(巴依·烏爾·希胡瑪斯)他們在科學上處於絕對優勢,並且這種優勢保持長達350年。

伊斯蘭對科學尊重的一個表現是在伊斯蘭團體中,科學得到資助。吉布在他的文學文章中,曾對科學作了這樣的比較:“比起其它方面,伊斯蘭的科學繁榮在更大程度上仰賴那些身高位者的開明和資助,只要都城的皇族大臣從對科學的贊助中找到了樂趣,就能名利雙收,則火炬就會繼續燃燒。”

伊斯蘭的科學黃金時代無疑是在大約 1000年的時候,亦即伊本·西納(阿維森納)(當時最後一位中世紀文化研究者)以及他的同時代人、近代科學的先驅伊本·海塞姆和伯魯尼的時代。

伊本·海塞姆(阿爾哈真)(965—1095)是歷史上最偉大的物理學家之一。他在光學上做出了最傑出的實驗貢獻,他“闡明了一束光線在通過介質時,選取的是一條較容易和‘較快’的路徑。”這比李斯特時代的費爾馬原理領先了好幾個世紀。他還闡述了慣性定律,這在後來成為牛頓第一運動定律。羅吉爾·培根的《光學》的第5部分實際上是伊本·海塞姆光學的翻版。伯魯尼(973—1048年)第二個傑出的同齡人是伊本·西納,他在阿富汗工作。他象伊本·海塞姆一樣,也是實驗物理學家。他和6個世紀後出現的伽利略一樣,具有非中世紀的近代世界觀。

毫無疑問,西方科學是希臘—伊斯蘭的遺贈物。可人們通常認為伊斯蘭科學是派生的科學,認為穆斯林科學家盲目追隨希臘的理論傳統,而在科學方法上卻沒有任何建樹。 這種說法是錯誤的,請聽一聽伯魯尼是怎樣對亞裡土多德進行評價的吧:“對大多數人來說,麻煩的是他們對亞裡土多德的觀點過於崇拜。他們認為他的觀點不可能有錯誤,儘管他們也知道,他不過是盡其最大努力來建立理論罷了。”

伯魯尼這樣評論中世紀的迷信:

“人們認為在(1月)6日的一個小時內,地上所有的鹽水都變成了甜的。由於水中的全部性質取決於土壤的性質……(而)這些性質是穩定的……因此,上述說法完全是無稽之談。連續而緩慢的實驗將向人們表明這種斷言無效。”

伯魯尼還堅持用觀察的方法來研究地質學。

“……然而,要是你親眼看到印度的土壤並對它的性質思考一番,要是你考慮一下你在地上無論多深的地方掘到的圓卵石,那麼你就會看到,在靠近山的地方,在河流洶湧湍急之處,石頭碩大,而在遠離山的地方,河川滾動緩慢之地,石頭則較小。在排泄口和近海處,河川開始停止流動,而且石頭也呈現被磨過的礫狀。只要你把這些都思考過了,你就會禁不住要認為印度曾經是一片汪洋,這片汪洋後來逐漸被河川的沖積層填滿。”

用布裡福爾特的話來說:“希臘的傳統是系統化、一般化和理論化,而詳細持續的耐心觀素以及實驗檢驗卻都是與希臘的傳統格格不入的。……我們稱之為科學的東西來自實驗、觀察和測量的新方法,而這些都由阿拉伯人引進了歐洲……(近代)科學是伊斯蘭文明最傑出的貢獻。……”

薩頓也贊同這些看法:“中世紀主要的(同樣至少是明顯的)成就是實驗精神的建立,這大都是由於穆斯林們直到12世紀才落實下來的。”

近代科學精神的黎明受到侵擾是歷史的悲劇之一。在科學方法論上它並沒有引起一個長久的改變.僅僅在伯魯尼和伊本·海賽姆時代的 100年之後,伊斯蘭高級科學的創造就完全停頓了。在又一次達到同樣成熟水準和同樣堅持觀察實驗的時候到來之前,人們不得不等待500餘年,直到第穀、伽利略及其同代人的出現。

三、伊斯蘭科學的衰落

從1100年左右開始,在經歷了 250年後,伊斯蘭科學便完全衰落了。伊斯蘭的科學創造為什麼會消失呢? 沒有人能做出肯定回答。這的確有其外部原因,如蒙古人入侵所造成的破壞。然而依我看來,近代科學在伊斯蘭共同體中的消失更多地是來自內部原因,一是由於我們在科學事業上的隔離,二是沒有鼓勵革新。在11世紀後期和12世紀的早期(即衰落開始時期),伊斯蘭正逢劇烈的政治動盪,黨派衝突和宗教紛爭。即便像伊蘿·嘎紮裡(安薩里)這樣的人,也在大約 1100年寫道:“認為要保護伊斯蘭則必須否定數學科學的人,被認為真正犯了反宗教的大罪,因為我們能看到,在這些學科中,沒發現什麼是與宗教的真諦相矛盾的。”然而,伊蘿·嘎紮裡雖是這樣說了,時代的風尚還是從科學的創造轉向了或者是歷史的神秘主義,或者是對包括科學在內的所有學術領域缺乏革新和寬容的僵化的正統教律。 今天,這種情況還存在嗎?我們現在是否鼓勵科學的研究和探索呢?

在這個星球上的主要文明中,科學在伊斯蘭國家中是最弱的,我們當中的某些穆斯林認為技術基本上是中性的,技術帶來的惡行可以通過伊斯蘭的道義戒律來加以減輕。相比之下,科學則是有代價的。這些人認為,近代科學必然導致“理性主義”並最終導致叛教,我們中間受過科學訓練的人將“摒棄我們文化中形而上學的先決條件。”先不論沒有先進的科學就不會有發達的技術這個事實,也且不論對“我們文化的先決條件”的侮辱意味著我們文化的脆弱這一點,我懷疑這樣一種對待科學的態度是昨天論戰留下的結果。在那時候,所謂的“理性哲學家”由於具有非理性教條式的信念(這種信念來自亞里斯多德宇宙論的學說),所以發現科學精神與他們的信仰難以協調一致。人們必須記住,這樣的論戰在中世紀的基督教經院哲學家中甚至更加尖銳。經院哲學家們所關心的主要是宇宙論和形而上學的問題:“宇宙是固定在一個不變的地方嗎?上帝直接有力地推動第10層天,是一個權宜的解釋呢,還是一個最終的原因?所有的天層是由一個推動者推動的呢還是由好幾個?天球的推動者會不會精疲力盡?”

當伽利略第一次試圖把這些屬於物理學領域的問題進行分類,然後通過物理實驗去尋找這一類問題的答案時,卻為此受到了迫害,然而,對他的平反現在才進行,但這己是350年之後今天的事了。 1983年5月9日,在梵蒂岡的一次特殊典禮上,教皇約翰·保羅二世陛下聲稱:“在伽利略事件以及後來,教會的經歷使它自己採取了更慎重的態度……,教會通過本身的經驗和反思來學習,她現在已經非常明白,必須給研究提供自由的含義……正是通過研究,人類才能獲得真理。……這就是為什麼教會確信,在科學和信仰之間不可能存在真正矛眉的原因……。(然而)這只是通過謙遜刻苦的研究,(教會)才學會從特定時代的科學體制中獲得信仰的必需品。”

四、科學的種種局限

在我上述摘引的講話中,教皇強調了教會與科學相處已達到的成熟,其實他還應該強調相反的情況,即(從伽利略時代開始就被科學家所認識到的)科學的各種局限因素,認識到存在著目前或將來科學都不能解決的問題,並認識到:“科學通過把自己局限在一定的研究範圍內才取得了成功”。在這已限制的範圍內,今天的科學家懂得他的推測範圍。他將聲稱這有關的思想模式並非是最後的一個。在物理學上,這種情況在本世紀初發生過兩次,第一次是由於時間和空間相對性的發現,第二次是由於量子理論。這種情況很可能還會發生。

人們一直要我闡述這一點。以愛因斯坦時間相對性的發現為例吧。一段時間間隔(一個人的壽齡)取決於運動的速度,我們運動得越快,就似乎比那些不和我們一起運動的人活得長一些,這似乎是不可思議的。但這並非某一個的臆想。請你到日內瓦歐洲原子核研究組織粒子物理實驗室來看一看吧,這裡產生象U子那樣短壽命的粒子,或者請到薩克雷實驗室來,這裡記錄著不同速度的U子衰變成電子和中子之前的時間間隔。速度較快的U子,死前持續的時間長一些,而速度較慢的U子,死得就快一些,這真是不可思議,但又的確鑿真實。

愛因斯坦有關時間和空間的見解引起了物理學家們思想上的革命,我們不得不放棄物理學早期的思考模式,在這方面,一直使我驚訝不已的是,19世紀和更早以前的那些習慣於把時間和空間作為其特有領地的職業哲學家們,到目前為止,他們無論如何也無法在愛因斯坦概念的基礎上建立任何哲學體系。

第二個並很可能在思想上更具爆炸性的革命是1926年,海森堡關於我們知識局限性的發現。海森堡測不准原理斷定,不存在這樣一個物理測量,它可以告訴你在這張桌子上有一個電子,而且這個電子是靜止不動的。實驗可以發現電子在什麼地方,但不能同時知道電子是否運動以及以什麼速度運動。因此,有關我們的知識存在一個內在的限度,這一點似乎是“事物的本性”。倘若海森堡碰巧生在中世紀,那麼他會怎樣呢?每當我想到這裡,總是不寒而慄。要那樣的話,神學論戰可能就是關於上帝所擁有的知識是否存在極限之類問題了。

事實上,論戰仍在繼續,而且是在20世紀的物理學界。海森堡的革命思想(得到所有已知實驗的支援).還沒有被全體物理學家接受。歷史上最傑出的物理學家愛因斯坦,就用了他一生中最美好的時光來試圖發現海森堡論據上的不足。他不能否認實驗證據,但他滿心希望這樣的證據也許能在經典的理論框架內得到解釋。這樣的框架至今還未發現,這是否永遠不會被發現呢?

五、信仰和科學

今天的科學真的與形而上學相衝突嗎?這個問題並不是伊斯蘭獨有,這是科學和信仰一般問題。科學和信仰是否至少能在“和諧的互補”中共存?讓我們來考證一下近代科學思想的一些有關例子。

第一個例子是關於從無生有的形而上學的教條。今天,越來越多的宇宙學者相信,宇宙中物質和能量的密度很可能是:宇宙的品質合計起來精確地等於零。要是宇宙的品質真的為零(這是實驗可以確定的量),那麼宇宙和真空狀態都具有無物質的性質。10年前,人們作出一個大膽外推;把宇宙當作真空(無的狀態)的量子漲落來處理。物理學與形而上學的區別在於:通過對宇宙品質密度的測量,我們將從實驗上得知這種想法是否與物理學家的理解相吻合,如果不是,我們便放棄它。

第二個例子是人擇宇宙原理。一些宇宙學者斷定:理解宇宙學、地質學、生物化學和生物學的一種途徑,是要假定我們的宇宙是以潛在的條件以及物理規律孕育出來的。這些條件和規律是宇宙擁有生命和智慧等等所必須的。“這種潛在可能性基本上取決於宇宙在大爆炸之後膨脹和冷卻之間的複雜關係,取決於各種各樣偶然因素的干擾”,以及若干的巧合,例如使宇宙得以生存了幾十億年之類的巧合。

無論如何,生物化學家和生物學家或許能懂得在宇宙的進化中偶然性的作用。物理學家們試圖以“自洽原理”和“自然”這一對觀點來理解我上面提過的巧合。我用第三個例子(我自己在從事的工作)來說明這一點。

作為物理學最近的成功(即建立和統一了電磁力和弱作用力這兩種基本自然力)的一個推廣;我們正在考慮時空具有11維的可能性。在此範圍內,我們希望把弱電力和餘下的兩個基本力(引力和強核力)統一起來,在這11維中,有4個是熟悉的時空維數,根據愛因斯坦的思想,這些感知時空維數的曲率決定了現在宇宙的大小和年齡。我們最近設想,那另外7維的曲率假定與電荷和核荷的存在有關。

但是,我們為什麼不去直接理解這些維數呢?為什麼只通過電荷和核荷的存在來間接地理解呢?為什麼在這4個熟悉的4個時空維數和7個內稟維數中有差別呢?按目前的假定,該7維不超過 10-33釐米。目前,我們通過假設一個自洽原理使這些問題合乎情理;.我們構造一個力場,用來保證這是唯一存在穩定的動力系統。該理論(例如)且僅當維數的數目是7(不能再多,並且很可能不得再少)時才行得通。而且,這些維數將以殘餘物的形式帶來微小的物理結果。就像最近發現的充滿宇宙演化較晚期的殘餘。我們將尋找這些殘餘物,要是找不到,我們就得放棄這種思想。 從無生有,人擇宇宙、超維數,這些物理學在20世紀後期的陌生課題似乎和早先時候的形而上學偏見沒有什麼不同,但是就科學而言,其不同之處在於:它標明了概念體系的暫時性質,每一個階段都堅持用實驗證實以及概念必須滿足自治。

對於無神論者,自洽(如果成功的話)也許意味著與神無關;對於信徒,這只不過是給上帝創造的一小部分——它的奧秘提供了闡述而已,在上帝所闡明的各個領域裡,僅僅是為了增進對於創造本身的美的崇敬。

正如前面所說,就我個人而言,我的信仰是以伊斯蘭永恆的道義訓誡為基礎的,這之中從未提到物理學,《古蘭經》在開卷的第一詩節給出了它的含義:

“這部經,其中毫無疑義,是敬畏者的嚮導,他們確信幽玄。”

“幽玄”即“人類不可企及”、“不可能知道”。

六、結束語

鑒於今天在座的有一些是穆斯林,他們可以左右自己國家的決策,因此,我謹以我所有的真誠表示:一個人要認識到科學的局限因素,他就必須參與現代科學工作。否則,他在今天還要進行昨天的哲學論戰。請相信我,在我們這些穆斯林中,是有高級科學的創造者的,在我們的年輕人裡更有潛力。請信任他們,伊斯蘭已經深銘於他們的心中,他們對《古蘭經》同樣有著和別人一般精深的領會,請為他們做出有水準的科學創造提供便利。我們把這歸功於伊斯蘭。要讓他們知道科學及其內在的局限因素,在伊斯蘭和現代科學之間並不存在真正的鴻溝。

我以兩點來結束這次發言。一是我曾論述過的有關提倡求知的觀點,正如我以前所說的,《古蘭》和先知者的教誨都把創造知識、掌握知識作為穆斯林“從生到死”的義務。我曾提到1000年前在阿富汗南部古哈茲納的處於活躍時期的伯魯尼。他的同代人是這樣描寫他臨終前的狀況的:“我聽說伯魯尼快要死了。我急忙趕到他屋裡去看他最後一眼,很顯然,他不會再活多久了。當人們告訴他我的到來時,他睜開雙眼,說:‘你是某某人嗎?’我說:‘是’。他就說:‘我聽說你知道用伊斯蘭繼續下來的法規來解決疑難問題。’他提到一個著名的難題。我不禁問他:‘阿布·雷漢恩,現在就說嗎?’伯魯尼卻反問我:‘難到你認為我對此一無所知地死去,比知道了還要好嗎?’我帶著悲傷的心情,把我所知道的都告訴了他。當我剛離開,腳還沒有跨出家門,就聽到從裡面傳來了哭喊聲:伯魯尼去世了。

作為我第二個觀點,我再一次引用《古蘭》。(這本書的語調,用瑪律瑪杜克·皮克霍爾的話來說,真是“感人淚下令人神迷。”)對我個人在我自己從事的科學領域所經歷過的內心讚歎,《古蘭》更多地說到了這一點:

“縱使大樹當筆,大海為墨,七洋用盡,再行注滿,也寫不盡對真主的頌歌,真主全能,真主全知。”

“真主為你們而制服海洋,以便船舶奉他的命令而航行……他為你們而制服天地萬物,對於能思維的民眾,此中確有許多跡象。”(45:12-13)

-----------------

在1979年諾貝爾獎宴會上講話節選:

“物理學的創立是全人類的共同遺產。東方和西方,南方和北方,都同等地參與了它的創建。真主在伊斯蘭的經典中說:‘你在至仁主的所造物中,不能看出一點參差。你再看看!你究竟能看出什麼缺陷呢?然後你再看兩次,你的眼睛將昏花地、疲倦地轉回來!’(67:3-4)

這實際上就是所有物理學家的信念。這信念使我們充滿激情,使我們堅持不渝;我們探求得越深,就越能激發我們的好奇心,我們就越感到眼花繚亂。”

---------------

abdus Salam is known to be a devout Muslim, whose religion does not occupy a separate compartment of his life; it is inseparable from his work and family life. e once wrote: "The Holy Quran enjoins us to reflect on the verities of Allah's created laws of nature; however, that our generation has been privileged to glimpse a part of His design is a bounty and a grace for which I render thanks with a humble heart."

感謝流覽伊斯蘭之光網站,歡迎轉載並注明出處。

古蘭經漢譯查詢

古蘭經漢譯查詢 穆斯林手冊

穆斯林手冊 古蘭經分類查詢

古蘭經分類查詢 禮拜時間(刻)查詢

禮拜時間(刻)查詢 古蘭經語音查詢

古蘭經語音查詢 電子版中文古蘭經

電子版中文古蘭經